So will die Bundesregierung mehr Lebendorganspenden ermöglichen

Schon in der vergangenen Legislaturperiode sollten die Bestimmungen zu Lebendorganspenden gelockert werden. Nun hat sich die schwarz-rote Bundesregierung des Themas angenommen. Um die Zahl der Transplantationen zu erhöhen, sollen laut ihres Gesetzentwurfes künftig auch Personen einander Organe spenden dürfen, die keine persönliche Bindung haben. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Was gilt bislang?

In Paragraf acht des Transplantationsgesetzes (TPG) ist festgelegt, dass Lebendorganspenden nur stattfinden dürfen, wenn zum Zeitpunkt der Spende kein Organ einer verstorbenen, spendenden Person zur Verfügung steht. Diese Regelung wird auch als Subsidiaritätsgrundsatz bezeichnet. Spenderinnen und Spender müssen demnach volljährig und einwilligungsfähig sein und dürfen "nicht über das Operationsrisiko hinaus gefährdet oder über die unmittelbaren Folgen der Entnahme hinaus gesundheitlich schwer beeinträchtigt" werden.

Außerdem dürfen Lebendorganspenden bisher nur bei Personen durchgeführt werden, die sich "in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahestehen". Darunter fallen zum Beispiel Verwandte ersten oder zweiten Grades, Ehegatten, eingetragene Lebenspartner oder Verlobte. Prominentes Beispiel: Im Jahr 2010 hatte der damalige Chef der SPD-Bundestagsfraktion und heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seiner Frau Elke Büdenbender eine Niere gespendet.

Welche Kritik gibt es an der bisherigen Regelung?

In ihrem Gesetzentwurf schreibt die Bundesregierung: "In Deutschland wurden allein im Jahr 2024 mehr als 2.600 Patientinnen und Patienten zu einer Nierentransplantation bei der niederländischen Stiftung Eurotransplant gemeldet." Insgesamt warteten Ende vergangenen Jahres nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums rund 6.400 Menschen in Deutschland auf eine Spenderniere.

Die Zahl der Spenderorgane "reicht seit langer Zeit nicht mehr aus", schreibt die Regierung. Wenn keine Spenderniere zur Verfügung stehe und kein Organ einer nahestehenden Person kompatibel sei, müssten Spende-Bedürftige jahrelang warten. Die durchschnittliche Wartezeit in Deutschland beträgt demnach bis zu acht Jahre. 253 Menschen seien 2024 gestorben, weil sie keine Spenderniere bekamen.

Was soll sich ändern?

Im Gesetzentwurf werden neue Optionen für Lebendspenden integriert. Grundlegendste Änderung ist die Abschaffung des Subsidiaritätsgrundsatzes, der voraussetzt, dass keine Organe eines toten Spenders vorhanden sein dürfen, um eine Lebendspende durchführen zu können. So soll es laut Bundesregierung möglich sein, Transplantationen zu priorisieren, die eine mögliche künftige Dialyse vermeiden helfen.

Neu eingeführt werden soll die sogenannte Überkreuzspende, die laut dem Gesetzentwurf ausdrücklich nur auf Nieren ausgelegt ist. Das bedeutet: Wenn zwei sich nahestehende Personen nicht biologisch miteinander kompatibel sind, können sie mit einem anderen der sogenannten inkompatiblen Organspendepaare vernetzt werden und über Kreuz spenden. "Damit stellen wir statt der familiären Bindung den Willen zur Organspende in den Fokus", sagte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU). Ein Näheverhältnis zwischen den inkompatiblen Partnern bleibt laut Gesetzentwurf aber weiterhin Pflicht für eine "Niere, ein Teil einer Leber oder andere nicht regenerierungsfähige Organe".

Darüber hinaus soll eine sogenannte "nicht gerichtete anonyme Nierenspende" erlaubt werden. Damit kann eine Person, die spenden möchte, eine Niere zur Verfügung stellen, ohne zu wissen, wer sie bekommt. Auch sie gilt laut Gesetzesentwurf nur für die Niere.

Wie soll das konkret umgesetzt werden?

Für die Vermittlung der Überkreuz- oder nicht gerichteten anonymen Spende soll ein zentrales Programm in Deutschland aufgebaut werden. Die Aufgaben der Transplantationszentren für beide Spendeoptionen sollen klar geregelt sein.

Für Spenderinnen und Spender soll es laut Gesetzentwurf außerdem eine umfassendere Betreuung geben als bislang. So soll vor der Transplantation eine verpflichtende, unabhängige psychosoziale Beratung und Evaluation geschaffen werden. Sollten diese Menschen in ihrem Leben selbst eine Transplantation benötigen, sollen sie laut dem Gesetzentwurf "bei der Vermittlung von postmortal gespendeten Nieren angemessen berücksichtigt werden".

Im Transplantationszentrum soll es für die Spendenbedürftigen den Plänen zufolge vor, während und nach der Transplantation eine verpflichtende, individuelle Betreuung geben.

Wie fallen die Reaktionen in der Fachwelt aus?

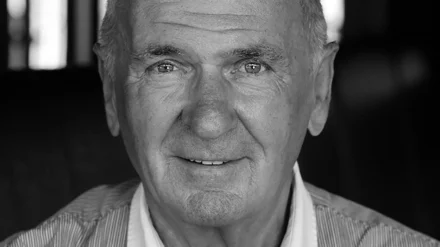

Die Bundesärztekammer hat zustimmend auf den Kabinettsbeschluss reagiert. "Es ist positiv, dass künftig mehr Menschen, die sich nach reiflicher Überlegung zur Spende entschließen, ihre Niere für andere bereitstellen können", sagte Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt. Aus medizinischer Sicht sei die geplante Neuregelung "besonders sinnvoll", da Lebendspenden in vielen Fällen die besten Langzeitergebnisse erzielten.

Laut Reinhardt verbessert der Gesetzentwurf die Versorgungssituation vieler Menschen mit einer schweren Nierenerkrankung. Ganz allein könne der neue Gesetzentwurf den Organmangel allerdings nicht beheben, mahnt die Bundesärztekammer. Aus ihrer Sicht sollte die Einführung einer Widerspruchsregelung für postmortale Organspenden weiterverfolgt werden.

Mit Material der Nachrichtenagentur epd